Inhalt

- 1. Verschaff Dir einen Überblick

- 2. Einen Notruf absetzen

- 3. Das alpine Notsignal

- 4. Lebensrettende Sofortmaßnahmen "BLS"

- 5. Stabilisierung des Patienten

- 6. Starke Blutungen stoppen und Schock bekämpfen

- 7. Wunden und Brüche behandeln

- Kleiner Exkurs: Hitze & Kälte

- 8. Notfälle bei inneren Erkrankungen

- Fazit: Sei vorbereitet

Erste Hilfe zu leisten ist nicht nur eine ethisch-moralische, sondern auch eine rechtliche Pflicht. Dies gilt im Großstadt-Dschungel genauso wie in der freien Natur. Während Du in der Stadt jedoch meist sehr schnell professionelle Hilfe bekommst, sieht die Situation in der Natur und in den Bergen ganz anders aus. Hier kann es oft lange dauern, bis professionelle Hilfe zur Unfallstelle gelangt. Zusätzlich erschweren Umgebungsbedingungen wie Wetter, Gelände oder andere Gefahren (Lawine, Steinschlag…) die Bergung und Betreuung von verletzten oder erkrankten Personen.

Der folgende Artikel soll als Hilfestellung dienen und einen Überblick verschaffen, worauf es bei der Ersten Hilfe in der Natur ankommt.

- Hinweis: Einen Überblick über lebensrettende Sofortmaßnahmen speziell bei Kälte, Schnee- und Wintersport bekommst Du in unserem Artikel Erste Hilfe bei Erfrierung, Unterkühlung, Ski- und Lawinenunfällen.

Greg Rosenke | Unsplash

Der Aufenthalt in den Bergen birgt immer eine gewisse Verletzungsgefahr.

1. Verschaff Dir einen Überblick

- Als oberste Regel gilt: Eigenschutz beachten! Bevor man sich zu einem Verletzten begibt, sollte man die Umgebung bzgl. möglicher Gefahren einschätzen (Lawinen, Steinschlag, Absturzgefahr, …). Ein verletzter Helfer bringt niemanden weiter.

- Die zweite wichtige Regel: Ruhe bewahren! In einem Notfall bist Du die beste Hilfe für den Verletzten. Du handelst nach bestem Wissen und Gewissen und solltest keine Angst vor Fehlern haben. Niemand erwartet von Dir, dass Du Dich wie ein Notarzt verhältst. Versuche, ruhig zu bleiben und Ruhe auszustrahlen – nur so lassen sich gute Entscheidungen treffen.

- Hast Du Dich dem Verunfallten genähert, gilt es, die Unfallstelle zu sichern bzw. den Verletzten aus der Gefahrenzone in eine gesicherte Umgebung (trocken, windstill, keine Steinschlaggefahr) zu bringen.

- Leiste vor allem auch „moralische Erste Hilfe“. Sei für den Verletzten da und gib ihm das Gefühl, nicht alleine zu sein. Das alleine hilft oft schon enorm.

Als nächstes gilt es eine Entscheidung zu treffen, wie Du mit der Situation umgehst. Stelle Dir dazu die folgenden Fragen:

- Entscheidung zusammen (im Team, mit Verletzten, …) treffen

- Was und wie schwerwiegend ist das Problem?

- Welche Hilfsmöglichkeiten bestehen? (Nächste Hütte / Ortschaft, Straße / Weg, Abtransport, …)

- Ist ein Weitergehen/Abstieg möglich?

- Müssen dazu Maßnahmen ergriffen werden?

- Oder ist ein Notruf notwendig?

Höre hierzu auf dein Bauchgefühl. Wenn in der Gruppe Zweifel aufkommen, ob die verletzte Person es bis zur Hütte oder ins Tal schafft oder z.B. Zeit, Wetter oder der Gesundheitszustand ein Problem werden könnten, ist im Zweifel ein Hilferuf keine Schande!

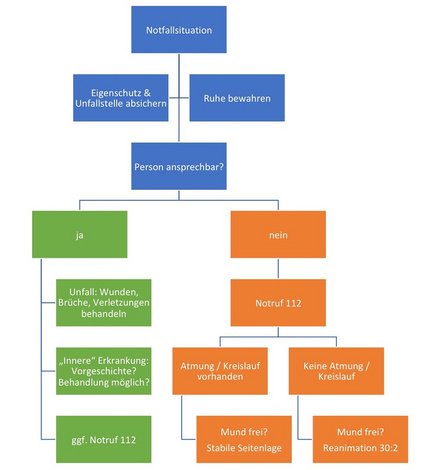

Basti hat eine Entscheidungs-Flow Chart für den Notfall erstellt.

Pixabay

Im Zweifel ist es keine Schande, einen Notruf abzusetzen.

2. Einen Notruf absetzen

Wenn Du (oder Du und der Verletzte) entschieden hast/habt, dass es nicht ohne externe Hilfe geht, muss ein Notruf abgesetzt werden. Obwohl es in den meisten Regionen ein flächendeckendes Handy-Netz gibt, gibt es in den Bergen häufiger Funklöcher.

Kannst Du mit dem Handy einen Notruf absetzen, so gilt es, folgende Regeln zu beachten:

Die europaweite Notrufnummer lautet: 112

Folgende Infos sind für den Rettungsdienst wichtig (5x“W“):

- Wo? ist der Unfall passiert

- Was? ist genau passiert

- Wie viele? Verletzte sind beteiligt

- Welche Verletzungen? sind offensichtlich

- Warten auf Rückfragen? z.B. Wer ist der Anrufer, gibt es Möglichkeiten der Anfahrt/Zustieg usw.

Die Leitstelle wird euch durch dieses Gespräch führen, versucht ruhig und deutlich zu antworten um Missverständnisse zu vermeiden.

Engin Akyurt | Pexels

Wenn Du einen Notruf absetzt, tu dies ruhig und kontrolliert. Beantworte die „5 W-Fragen“.

Ist kein Handy-Notruf möglich, muss entschieden werden, auf welche Art man sich Hilfe holt. Hier gibt es keine generelle Regel, da dies sehr situationsabhängig ist. Seit Ihr zu mehreren Personen, kann ein Helfer losgeschickt werden, um Hilfe zu organisieren (z.B. nächste Hütte). Oder er/sie versucht auf den nächsten Bergrücken aufzusteigen, um dort ggf. Netzempfang zu haben.

Hier helfen auch moderne Geräte, wie das Garmin Inreach, mit dem auch ohne Handynetz ein Notruf abgesetz werden kann.

Schwieriger ist die Situation, wenn Du allein mit dem/der Verletzten bist. Dann muss abgewogen werden, ob man den Verunfallten temporär alleine lassen kann. Für diese Entscheidung spielen u.a. Art und Schwere der Verletzung, das Gelände, die Tageszeit und das Wetter eine große Rolle.

3. Das alpine Notsignal

Wenn es sich um eine leichte Verletzung handelt, ist es unter Umständen vertretbar, den Verletzten kurze Zeit zurückzulassen, um Hilfe zu holen. Bei schweren Verletzungen kann dies manchmal nicht möglich sein. Dann ist das Absetzen des alpinen Notfallsignals eine weitere Möglichkeit. Dies kann akustisch (Rufen, Notfallpfeife am Rucksack!) oder visuell (Licht) erfolgen:

Sechs Zeichen pro Minute (alle 10 Sekunden Lichtsignal, Pfeifton oder Rufen)

Eine Minute Pause, danach wiederholen.

Antwort auf ein alpines Notsignal: Drei Zeichen pro Minute, eine Minute Pause, danach wiederholen.

Am Schlimmsten ist es nichts zu machen. Du bist in einer Ausnahmesituation und solltest nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Hast Du Hilfe informiert, versuche die Ankunft für den Rettungsdienst vorzubereiten. Positioniere einen Helfer an einem sichtbaren Punkt oder räume eine Landefläche für den Hubschrauber frei (keine losen Gegenstände!).

Übrigens: Wenn der Hubschrauber kommt, kannst Du mit einem Arm-Zeichen signalisieren, ob Du Hilfe benötigst:

Beide Arme nach oben (= Y) bedeutet „yes, we need help“. Ein Arm nach oben und ein Arm nach unten (=N) bedeutet „No, we don’t need help“.

Immer von vorne auf den Hubschrauber schauen, auf Zeichen des Piloten achten und nur auf Aufforderung nähern!

Caroline Opp

In vielen Rucksäcken bzw. auf Erste-Hilfe-Taschen findet sich eine kurze bebilderte Anleitung zum Thema Verhalten bei Notfällen.

4. Lebensrettende Sofortmaßnahmen „BLS“

Lebensrettende Sofortmaßnahmen (= BLS basic life support) sind immer dann notwendig, wenn Du ein lebloses Unfallopfer vorfindest. Dabei gehst Du nach folgendem Schema vor:

- Ist das Unfallopfer bei Bewusstsein? Prüfe dies durch lautes Ansprechen, (vorsichtiges) Rütteln oder sanften Schmerzreiz.

- Prüfe, ob der Mundraum frei ist.

- Die Vitalzeichen (Puls, Atmung, Blutdruck, …) sind für den Laien in einer stressigen Notfallsituation kaum zu überprüfen (Atemzeichen: sichtbares Heben des Brustkorbes, spürbarer Atemzug/ Puls: an Handgelenk/Hals tasten

Bestehen ansatzweise Zweifel, ob Atmung/Kreislauf vorliegen, beginnt die Reanimation! Solltest Du jemanden fälschlicherweise reanimieren, der dann doch wach ist – er wird sich schnell melden, hast Du damit keinen Schaden angerichtet!

Die aktuellen Leitlinien sehen folgenden Reanimationszyklus vor:

- Reanimation 30:2 – das bedeutet auf 30x Herzdruckmassage folgenden 2x Beatmung

- Die Herzdruckmassage hat Vorrang vor der Beatmung. Wenn die Beatmung nicht klappt oder wegen starken Blutungen im Gesicht nicht zumutbar ist, einfach nur die Herzdruckmassage durchführen.

- Neben das Unfallopfer knien

- Handballen mittig auf Brustbein

- ca. 5 cm Drucktiefe

- Entlastung nicht vergessen

- Frequenz 100-120/min

- Die Beatmung kann entweder Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nase durchgeführt werden.

- Eine Hand auf die Stirn legen.

- Die andere Hand schließt Mund/Nase und hebt das Kinn (das erleichtert die Beatmung).

- Dann atme in Dein Gegenüber in einem normalen Atemrhythmus aus.

- Wenn die Beatmung gut funktioniert, siehst Du ein Heben und Senken des Brustkorbes.

5. Stabilisierung des Patienten

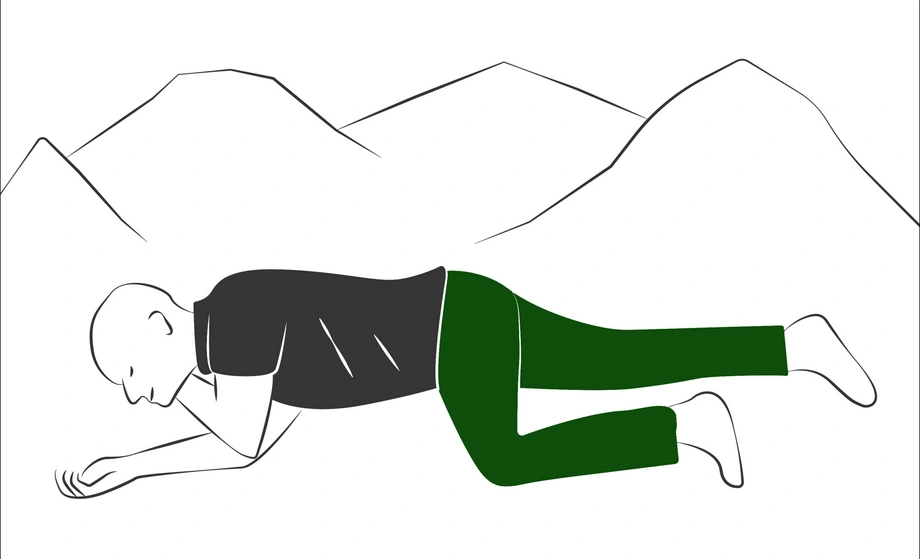

Findest Du entweder direkt einen bewusstlosen Verunfallten mit vorhandener Atmung/Kreislauf vor oder merkst während der Reanimation, dass sich wieder eine Atmung/Kreislauf eingestellt hat, gilt es, den Patienten weiter zu stabilisieren.

Dafür bringst Du ihn zuerst in die sog. stabile Seitenlage.

Grafik: Bergzeit

Die stabile Seitenlage soll verhindern, dass der (selbständig atmende) Bewusstlose an Erbrochenem oder seiner eigenen Zunge erstickt.

Zusätzlich solltest Du Folgendes im Blick behalten:

- Wärme / Kälteschutz

- Atemwege freihalten (Mund als tiefsten Punkt lagern, so kann Erbrochenes abfließen)

- Kreislauf immer wieder checken

6. Starke Blutungen stoppen und Schock bekämpfen

Wenn Du das Unfallopfer stabilisiert hast oder eine äußere (blutende) isolierte Verletzung vorliegt, so gilt es, diese bis zum Abtransport zu versorgen oder eine Situation herzustellen, mit der ein Weitergehen bis zum nächsten sicheren Ort (Hütte, Straße, Ortschaft) möglich ist.

- bei großen, stark blutenden Wunden: steriler Druckverband direkt auf Blutung & Hochlagerung des betroffenen Körperteils

- Abbinden der Blutung nur bei sehr stark blutenden Wunden, die nicht anders zu behandeln sind (im Idealfall: Uhrzeit vermerken, zu der damit begonnen wurde)

Schwieriger ist es, wenn sich innere Blutungen ergeben haben. Diese sind für den Laien in einer Notfallsituation sehr schwierig zu erkennen und kaum zu behandeln. Als Hinweis für eine innere Blutung können gelten:

- Prellmarke/Schürfwunde auf dem Bauch oder der Flanke

- Schocksituation ohne erkennbare äußere Verletzung

Brook Andersen | Unsplash

Zum Glück sind die meisten Verletzungen im Outdoorsport eher leicht und einfach zu behandeln.

Als Schock bezeichnet man eine Situation, in der der Körper zu wenig Sauerstoff im Kreislauf hat und es dadurch zur Unterversorgung von Organen kommen kann. Es gibt verschiedene Formen des Schocks – für die Notfallsituation am relevantesten ist der Schock nach großem Blutverlust. Man erkennt einen (drohenden) Schock zum Beispiel an folgenden Symptomen:

- Schneller Puls

- Kalte und feuchte Haut („kaltschweißig“)

- Unfalloper unruhig, ggf. verwirrt

Wichtig in solchen Situationen ist die sog. Schocklagerung, d.h. die Beine werden hochgelagert. So kann das noch vorhandene Blut in die Körpermitte zu den wichtigen Organen zurückströmen.

Eine Ausnahme bildet dabei der Herzinfarkt – dabei soll der Oberkörper leicht hochgelagert werden, damit das Herz nicht unnötig mit Blut belastet wird. Auch beim Verdacht auf innere Blutungen sollte man keine Schocklagerung durchführen, da es ansonsten zu größerem Blutverlust kommen kann!

7. Wunden und Brüche behandeln

Zum Glück treten bei den allermeisten Unfällen in den Bergen nur kleinere Verletzungen wie Wunden, Prellungen oder nicht lebensbedrohliche Brüche auf.

Für alle Prellungen/Zerrungen gilt das sog. PECH Schema:

- PECH: Pause, Eis, Compression, Hochlagern

- Bei häufigen Umknicken des Sprunggelenks hilft oft ein stabilisierender Tape-Verband

Wenn ein Gelenk durch einen Unfall „auskugelt“ (häufig: Schulter, Sprunggelenk) sollte man es nur als Fachpersonal einrenken.

Pixabay

Kleinere Verletzungen und Wunden können mit Verband und Pflaster aus dem Erste-Hilfe-Set verarztet werden.

Hat sich der Verletzte einen Bruch zugezogen, so sollte dieser „achsgerecht“ gelagert werden. Man sollte nicht mit großer Kraft am Bruch ziehen o.ä. sondern versuchen, diesen ruhig zu stellen. Hier ist oft Improvisation gefragt (z.B. Wanderstock + Verband). Einen offenen Bruch solltest Du ebenfalls achsgerecht lagern und so gut wie möglich steril verbinden.

Bei Stürzen aus großer Höhe oder sichtbaren Kopfverletzungen hat man ein großes Risiko für zusätzliche Verletzungen der (Hals-)Wirbelsäule. Besteht der Verdacht, so sollte der Verletzte auf dem Rücken gelagert werden und Bewegungen am Hals vermieden werden. Im Idealfall stützt ein Helfer die Halswirbelsäule und stabilisiert diese.

Eigentlich selbstverständlich, aber trotzdem kann es nicht oft genug erwähnt werden. Ein Erste Hilfe-Set gehört immer in den Rucksack. Der Inhalt sollte regelmäßig geprüft werden.

Zu den Erste Hilfe-SetsKleiner Exkurs: Hitze & Kälte

Die Behandlung von Erfrierungen/Verbrennungen ist in der Notfallsituation oft schwierig. Meist ist nur ein (steriler) Verband möglich und die definitive Behandlung muss später erfolgen. In diesem Beitrag findest Du Tipps zur Behandlung von Sonnenbränden.

Jaraslaw Kwoczala | Unsplash

Extreme Hitze und/oder Kälte stellen zusätzliche Belastungen für den Organismus dar.

Bei Unterkühlung gilt es, Wärme von außen (Decken, Jacke, ggf. Rettungsdecke) und innen (warmer Tee, …) zuzuführen. Bei einer Überhitzung ist eine langsame, stetige Flüssigkeitszufuhr wichtig. Zusätzlich sollte der Betroffene in eine kühle Umgebung (Schatten) gebracht werden und z.B. durch nasse Tücher gekühlt werden.

8. Notfälle bei inneren Erkrankungen

Während es im bisherigen Artikel vorwiegend um Verletzungen nach Unfällen ging, treten im Gegensatz dazu auch akute Erkrankungen aus innerer Ursache auf: Unter-/Überzucker, Blutdruckprobleme, Allergien, Herzinfarkte, Probleme bei vorbestehenden Lungenerkrankungen oder etwa Höhenkrankheit.

Dies ist nur eine kleine Auflistung und zeigt, wie weit die (Vor-)Erkrankungen reichen können. Die akuten Probleme sind meist nur unter Kenntnis der Vorgeschichte und der Symptome zu erkennen und nur medikamentös zu behandeln. Hier hilft oft nur (not-)ärztliche Hilfe. Auf eine detaillierte Auflistung wird daher an dieser Stelle verzichtet.

Fazit: Sei vorbereitet

Klar, ganz ohne Risiko geht es nicht. Wer gerne draußen unterwegs ist, unwegsames Gelände betritt oder richtig Tempo macht, setzt sich einer gewissen Verletzungsgefahr aus. Daher ist es sinnvoll und wichtig, ein gewisses „Vorwissen“ mitzubringen, was im Fall der Fälle zu tun ist.

Simon Migaj | Pexels

Wer das Abenteuer sucht, sollte sich auch auf Notfallsituationen vorbereiten.

Die nötige Sicherheitsausrüstung (wie Erste-Hilfe-Set, Helm, wärmende Kleidung, Sonnenschutz, im Winter abseits der Piste LVS-Ausrüstung) darf natürlich nicht fehlen. Und natürlich die realistische Einschätzung eines jeden selbst, was er sich zutrauen kann und möchte!

Dieser Artikel gibt lediglich einen Überblick über das Thema und ersetzt keinesfalls eine persönliche Ausbildung zum Thema „Erste Hilfe“. Hier sei jedem Bergsportler ein regelmäßiger, spezifischer Erste Hilfe-Kurs ans Herz gelegt.

Der Artikel wurde anhand der unten genannten Literatur und auf Grundlage eigener Erfahrung im klinischen Alltag und in der Ausbildung „Berg- und Höhenmedizin“ nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch erhebt er keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit. Denn dieses Thema ist in seiner Ganzheit deutlich komplexer und wurde hier auf das Wesentliche reduziert. Wie bei allen medizinischen Themen ist die Behandlung oft sehr situationsabhängig und teilweise muss improvisiert werden.

Quellen:

- Handbuch der Trekking- und Höhenmedizin, 8. Auflage 2015, Franz Berghold et al.

- Repetitorium Notfallmedizin, 3. Auflage 2019, Brokmann et al., Springer Verlag

- Tipps vom Alpenverein rund um das Thema Erste Hilfe am Berg